史跡 亀居城跡(市指定重要文化財)

(写真)亀居城の石垣と桜

このページは亀居城跡(有の丸)に設置している説明板「市指定史跡 亀居城跡」のQRコードからもご覧いただけます。

亀居城について

慶長5年(1600)、関ヶ原の合戦に敗れた西軍の盟主毛利輝元は、領国8ヶ国の内、防長2ヶ国を与えられ、その本城広島を去り、東軍に味方した豊臣恩顧の武将福島正則が芸備2ヶ国を与えられて、そのあとに入りました。広島に入った正則は直ちに領国の経営に乗り出す一方、小方・三次・東城・三原・神辺・鞆に支城を置いて守りを固めました。このとき小方の城将には甥の福島伯耆守(1万石)を配備して、慶長8年(1603)から築城をはじめました。築城に際しては、水野次郎右衛門が総奉行、片尻飛騨が大工棟梁として指揮にあたりました。

5年の歳月を経た慶長13年(1608)にこの城は完成しましたが、不幸にして城将福島伯耆守は完成の前年他界したので、これに代って守将山田小右衛門、森佐助の両名が兵を率いて入城しました。

海に面したこの城の規模は、面積10町歩(992アール)周囲18町(1960メートル)におよび、山頂に本丸・これに二の丸・三の丸・有の丸・なしの丸・松の丸・名古屋丸・捨(すて)の丸の8台が続き、本丸と有の丸の横に詰の丸、その下に鐘の丸・妙見丸(みょうけんまる)があって、合計11台よりなり、また海に面しない部分の周囲には、新町川の流水や海水を導入した堀や、から堀が掘りめぐらされていたと言われています。なお、この城が亀居城と称されたのは城地が亀の伏した形に似ていたことに由来します。

かくして亀居城は広島本城の支城として、毛利氏に対する軍事的見地から脚光を浴びましたが、この頃正則に対する幕府の圧力は非常にきびしく、完成後間もない慶長16年(1611)、この城は取り壊される運命となりました。

亀居城跡に関する資料など

亀居城跡発掘の経緯

亀居城跡(小方城跡)は、大竹市小方2丁目にある標高約88メートルの山(通称、城山)に所在する近世の平山城で、背後は急峻な山をひかえ、旧山陽道を南北に一望する海に面した絶好の地に位置している。

亀居城跡のある辺りは、一時期個人や企業の所有する私有地で、中腹近くまで宅地化がすすみ、壮麗な当時の城郭を想像させる景観を失いつつあった。

しかし、近年、文化史跡として、また市民の憩の場として保存活用の声が高まり、昭和47年頂上一帯を大竹市が所有するところとなり、本格的に史跡公園として整備の手が加えられることとなった。

雑木林となっていた頂上付近からは、当時の本丸跡の石垣や礎石らしき石、また種々の瓦の破片等が現地調査のたびに発見されており、都市整備課による「亀居公園整備事業」の実施と相俟って、大竹市教育委員会においても現地発掘調査を実施すべく検討を行っていたところ、偶然にも昭和52年11月、頂上周辺を掘削中、本丸天守台の西側部分の雑木におおわれた土中から、最も高い部分で約4.5メートル、長さ25メートルにわたる当時の大規模な石垣が掘り出された。

(出典)芸州亀居城跡 -第1・2次発掘調査報告- 大竹市教育委員会

- 芸州亀居城跡の書籍版は、市立図書館および情報公開コーナー(大竹市役所内)でご覧いただけます。

- 芸州亀居城跡のPDF版は、下記のリンクからご覧いただけます。https://www.city.otake.hiroshima.jp/soshiki/kyoikuiinkai/shogai/rekishibunkazai/8350.html

亀居城跡の発掘調査時の写真

本丸調査前近景(北東から)

本丸調査前近景(北東から)【AIによりカラー化】

本丸西側石垣全景

本丸石垣

天守台

天守台【AIによりカラー化】

天守台礎石(その1)

天守台礎石(その2)

遺構(その1)

遺構(その2)

遺構(その3)

遺構(その4)

刻印の石

天守台礎石群(南東から)

天守台礎石群

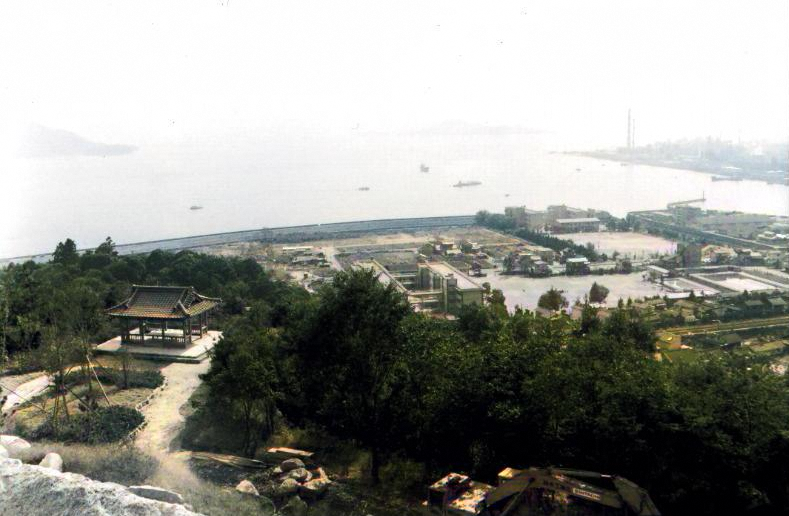

亀居城跡から瀬戸内海を臨む

亀居城跡から瀬戸内海を臨む【AIによりカラー化】

亀居城跡遠景(その1)

亀居城跡遠景(その2)

更新日:2026年02月02日