地籍調査について

地籍調査とは

地籍調査とは、土地における地籍を明確にするために、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置を確認し、面積の測量を行い、地籍図と地籍簿を作成する調査です。作成された地籍図と地籍簿の写しは登記所に送付され、土地の登記情報が修正されるとともに、地図が更新されます。

地籍調査の効果

地籍調査が実施されると次のような効果があります。

(1)土地の有効活用の促進

地籍が明確化されることにより、土地取引や開発事業の用地取得が円滑となり、土地の流動化や有効活用が促進されます。

(2)公共事業の円滑化

公共事業の計画当初から取得すべき土地の正確な境界や面積を知ることができ、地籍の状況を踏まえた計画立案ができます。すでに、確認された境界を現地復元することにより、円滑な用地取得が行われ、各種公共事業の円滑な推進に役立ちます。

(3)災害復旧の迅速化

土地の境界の位置が地球上の座標値と結びつけられ数値的に管理されるため、万一、災害が発生した場合、境界を正確に復元することが可能になり、迅速な復旧にとりかかることができます。

(4)土地境界をめぐるトラブル発生の未然防止

土地の境界が立会のもとに確認され、その結果が数値データにより記録・保存されるため、将来の境界をめぐるトラブルなどの発生を未然に防止することに役立ちます。

地籍調査の流れ

1 計画作成

実施地区の決定など計画を作成します。

2 説明会

対象地区の土地所有者などに対して事業の説明会を開催します。

3 現地調査

土地所有者と一つの土地ごとに境界を確認していきます。土地の地番・地目などを調査します。

4 測量

現地調査に基づき確認した境界で一つの土地ごとに正確な測量を行います。

5 地籍図原図・地籍簿案の作成

現地調査と測量の結果から地籍図原図と地籍簿案を作成します。

6 閲覧

地籍図原図と地籍簿案を一般の閲覧に供します。

7 地籍図・地籍簿の写しを登記所へ送付

登記所の地図が更新され、登記情報が変更されます。

地籍調査の進め方

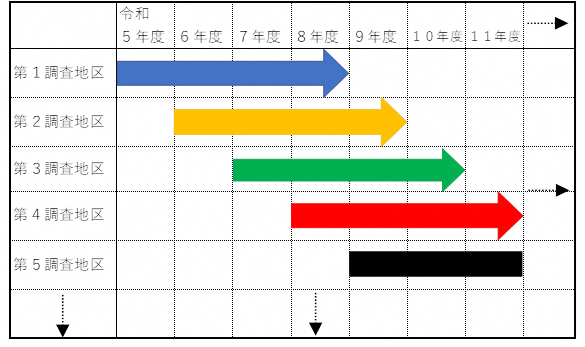

地籍調査にはさまざまな作業工程を行うことになり、多くの時間を要することから、1つの調査地区を概ね4年を1サイクルとして実施します。

図のように複数の調査地区で並行して調査を実施します。

本市の現状

本市における地籍調査は、国土調査法が昭和26年に施行されて間もない昭和27年度から行われ、実施面積は約48平方キロメートル、実施率は約65%となっています。

しかしながら、当時は現在と比べ、測量精度が低く、地籍調査により作成された地図も所在不明地番が存在するなど精度に問題があります。

現状のままでは、土地開発や土地の取引などに影響がでることが想定されることから、土地の有効活用の促進、公共事業の円滑化、災害復旧の迅速化、土地境界をめぐるトラブル発生の未然防止などを図るため、精度の高い地図を作成するため、「大竹市地籍再調査事業基本計画」に基づき令和5年度から地籍の再調査に取り組んでいます。

調査地区の選定・各地区実施状況

平成26~27年度に南栄二丁目・南栄三丁目・西栄三丁目の一部・東栄二丁目の一部・新町二丁目の一部・新町三丁目の一部・本町一丁目の一部・本町二丁目において、広島法務局の登記所備付地図作成作業が行われ、精密な測量により精度が高く現地復元性のある地図が作成されています。この地区に隣接した地区から連続して順次実施していきます。

|

番号 |

調査地区 |

実施内容 |

実施状況 |

実施時期 |

|

1 |

南栄一丁目 |

1 地籍図素図作成 |

完了 |

令和5年度 |

|

2 説明会 |

完了 |

令和6年6月2日・令和6年6月3日 |

||

|

3 現地立会調査 |

完了 |

令和6年7月16日~令和6年10月17日 |

||

|

4 閲覧 |

- |

令和7年11月6日~令和7年11月26日 |

||

|

5 登記所へ送付 |

- |

令和8年度予定 |

||

|

2 |

西栄三丁目 |

1 地籍図素図作成 |

完了 |

令和6年度 |

|

2 説明会 |

完了 |

令和7年4月27日・令和7年4月28日 |

||

|

3 現地立会調査 |

- |

令和7年6月10日~ |

||

|

4 閲覧 |

- |

令和8年度予定 |

||

|

5 登記所へ送付 |

- |

令和9年度予定 |

||

|

3 |

西栄二丁目 |

1 地籍図素図作成 |

- |

令和7年度 |

|

2 説明会 |

- |

令和8年度予定 |

||

|

3 現地立会調査 |

- |

令和8年度予定 |

||

|

4 閲覧 |

- |

令和9年度予定 |

||

|

5 登記所へ送付 |

- |

令和10年度予定 |

地籍調査でよくある質問

Q1 地籍調査とは、土地に関するトラブルを市が解決してくれる事業なのですか。

A 地籍調査は、土地の境界を隣接する土地所有者がお互いに確認し、確認された境界点に市が杭などを設置し、測量し、土地の面積を正確に測定するものです。市で民有地間の境界を決めることはなく、現在発生している土地のトラブルを市が解決する事業ではありません。地籍調査が実施されますと、この成果をもって、法務局に備え付けられている土地登記簿や地図が現状にあわせて改められますので、土地の境界が明確になり、将来的に土地をめぐるトラブルの未然防止・解消に役立つこととなりますが、あくまで、地籍調査は、土地の境界確認が主な作業となります。

Q2 地籍調査にかかる費用はどのようになりますか。個人負担はありますか。

A 測量などの調査にかかる費用については、土地所有者の個人負担はありません。ただし、地籍調査は土地所有者の財産である土地を明確にするため行われることもあり、現地立会、事業説明会や地籍調査の閲覧などに伴う交通費につきましては、個人で負担していただくことになります。

Q3 地籍調査で土地の登記名義を変更してもらえますか

A 地籍調査では所有権移転などによる登記名義を変更することはできません。司法書士などにご相談するなどして、ご自身で手続をしていただく必要があります。なお、登記名義人の住所の変更や婚姻などによる氏名の変更は可能です。

Q4 地籍調査で分筆、合筆をしてもらえますか。

A 分筆、合筆については、いくつかの条件がありますが、調査の結果、条件を満たし、分筆、合筆が適当であると判断できる場合は、土地所有者の同意が得られれば、分筆、合筆することは可能です。なお、合筆できるのは、字・地目・所有者が同一であることが必要です。ただし、一方に抵当権などが設定されている土地については合筆できません。

Q5 現地立会には、必ず出席しないといけないのですか。

A 土地の境界については、隣接する土地所有者同士が現地立会して決定していくこととなります。立会が行われないと、境界(筆界)が決められないということにつながり、隣接する土地にも影響を及ぼし、調査結果が「筆界未定」となる場合もありますので、立会をお願いします。

Q6 土地は家族の共有となっていますが、全員が立ち会う必要がありますか。

A 地籍調査においては土地所有者全員に立会していただく必要があり、家族が共有する土地についても同じです。

Q7 代理人による現地立会はできますか。

A 境界立会ですが、土地所有者の代理人による現地立会は可能です。なお、代理人による現地立会を希望される場合は、委任状を提出していただく必要があります。

Q8 現地立会で隣接の土地所有者との意見相違で境界線が決まらない場合、どうなりますか。

A 地籍調査において隣接の土地所有者との意見相違で境界(筆界)が決まらなかった場合は、「筆界未定」となります。「筆界未定」になりますと、法務局へ送付する地籍図には決まらない部分について筆界線が表示されず、筆界未定となった土地相互の境界が地図に表記されなくなり、登記簿の表題部には「国調筆界未定地」と記載されます。なお、「筆界未定」の土地は、土地の位置、形状、隣接関係などが不明瞭なため、売買や抵当権などの設定が困難になることが考えられます。

Q9 地籍調査により「筆界未定」となった場合、地籍調査事業終了後に「筆界未定」を解消するにはどうすればいいですか。

A 土地所有者ご自身で土地家屋調査士などに境界確認・測量・登記などの手続を依頼し、「筆界未定」を解消していただくこととなります。なお、これらに必要となる費用は、個人で負担していただくこととなります。

更新日:2024年04月01日