旧優生保護法に基づく一時金支給等の請求窓口 について

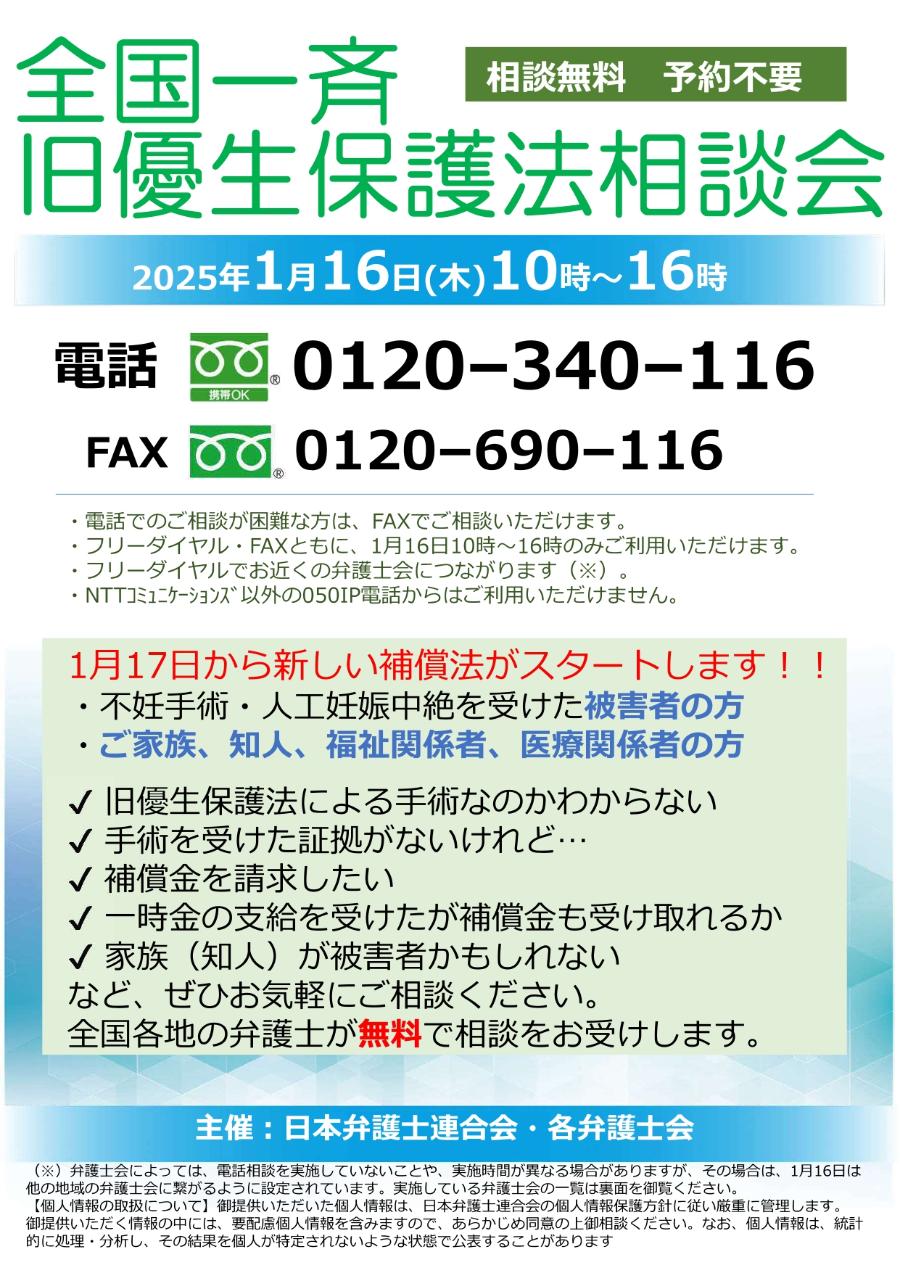

全国一斉旧優生保護法相談会が開催されます

日本弁護士会連合会及び各弁護士会において、全国一斉旧優生保護法相談会が開催されます。

日 時:令和7年1月16日木曜日10時~16時

相談方法:電話及びファクスによる相談

電話 0120-340-116

ファクス 0120-690-116

※相談会の詳細については、主催者にお問い合わせください。

広島弁護士会

電話 082-228-0230

- 広島県では旧優生保護法に基づき、優生手術等を受けられた方に対する一時金の支給等に関する請求窓口を開設しています。

- 請求の受付は、予約の方を優先します。手話通訳等配慮が必要な方は事前にお知らせください。なお、1件あたり60分程度かかる見込みです。

- 請求の受付は郵送でも可能です。請求書類を送付しますので、ご返送ください。

(このホームページから様式をダウンロードしていただけます。)

1 請求期限

令和11年4月23日

令和6年4月5日に旧優生保護法一時金支給法が改正されたことにより、請求期限が5年延長されて令和11年4月23日までとなりました。

2 対象となる方

(1)または(2)に該当される方であり、申請時点で生存されている方。

(1) 旧優生保護法が存在した間(昭和23年9月11日~平成8年9月25日)に、優生手術を受けられた方あるいは受けた可能性がある方(※母体保護のみを理由として受けられた方は除きます。)

(2) (1)の期間に生殖を不能にする手術等を受けた方(ア~エのみを理由とする手術等を受けたことが明らかな方を除きます。)

ア 母体保護

イ 疾病の治療

ウ 本人が子を有することを希望しないこと。

エ ウのほか、本人が手術等を受けることを希望すること。

3 請求に必要な書類

●請求書には、様式に沿って、優生手術などを受けた医療機関の名称及び所在地、手術などを受けた年月日(時期)、手術などを受けるに至った経緯などを記載して下さい。

●請求書を提出する際には、以下の資料を添付してください。

・住民票の写しなど請求者の氏名、住所又は居所を証明する書類

・現在、優生手術などを受けた際の手術痕が残っているかどうかについての医師の診断書(特に優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、一時金支給認定にあたっての重要な資料になりますので、可能な限り請求書とあわせて提出してください。様式2を使用してください。)

※心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが可能となりますので、広島県旧優生保護法一時金受付・相談窓口にご相談ください。

・上記の診断書の作成に要する費用が記載された領収書など(様式3を使用してください。一時金の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます)

・一時金の振込を希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)

・その他請求に係る事実を証明する資料(例:障害者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書、都道府県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類など)

医師のみなさまへのお願い~旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書の作成に当たって~(厚生労働省) (PDFファイル)(547KB)

請求書提出時チェックリスト (Wordファイル)(39KB)

※点字でのご案内が必要な方は広島県旧優生保護法一時金受付・相談窓口までご連絡ください。

4 請求の受付窓口

専用電話番号

(082)-227-1040 (広島県子供未来応援課)

受付時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分

(祝・祭日、年末年始は除く。)

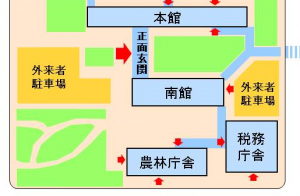

受付窓口

広島県庁本館5階 相談室

(広島県広島市中区基町10番52号)

電話のほか、ファクシミリや電子メール等での相談も可能です。

ファクシミリ (082)-502-3674

電子メール fukodomo@pref.hiroshima.lg.jp

- 厚生労働省の特設サイトに、制度の説明やQ&Aが掲載されています。

旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

- 広島県では、リーフレット及びポスターを作成し、県内市町及び関係機関等へお配りしています。

このページに関するお問い合わせ先

更新日:2025年01月07日